提起北京的长辛店,或许会有不少人知道,那里有一个著名的“二七机车车辆厂”。然而,长辛店作为我军战略导弹部队的诞生地,却是鲜为人知的。

俗话说:好马配好鞍。好弓箭也需要有好射手。当我国开始研制导弹核武器的同时,就定下了为中华神箭培育好的射手的决心。但在这一过程中,却也牺牲了很多年轻的战士……

1957年12月9日,也就是我国开始仿制苏联P-2导弹不久,就决定由炮兵和国防部五院共同组建我军第一个地地导弹训练机构——炮兵教导大队。炮兵教导大队的基本任务是,为创建战略导弹部队培训指挥、技术干部。

就这样,一批从全军精选出来的政治合格、军事过硬、初中以上文化程度的军人,神秘地聚集到位于北京西南约30千米、燕山脚下的长辛店地区。

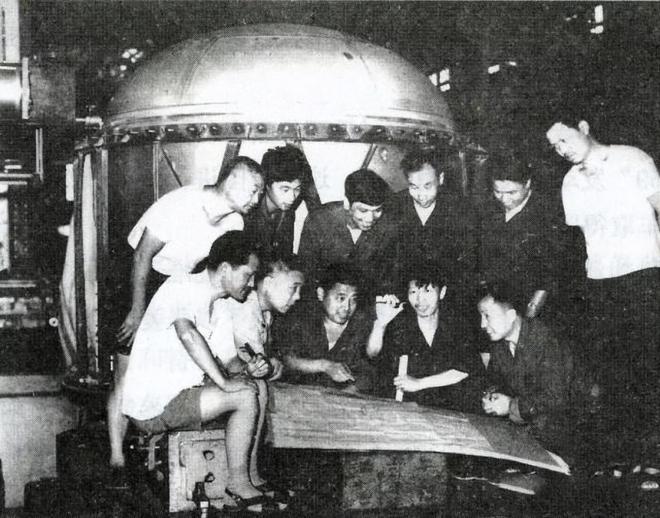

从1958年1月,这批军中“文化人”集中到长辛店后,便开始了我军有史以来崭新的训练——学习现代(导弹)技术。这也可以说是我军以现代高技术为教育训练内容的现代训练的一个开端。

学员们学习的主要内容就是苏联的P-2导弹的原理及各系统的技术和导弹系统的作战操作使用方法。这些内容不要说在当时,就是在现在也绝对称得上为现代高技术知识。这对于有一双拿惯了枪与手榴弹的粗手和一双不怕爬山走路的铁脚的中国军人来说,学习的困难和压力更大,因为这些高技术知识把他们由老兵一下“降为”新兵。

然而,高技术知识这座大山,并没有使中国军人低头,因为他们深知祖国导弹事业的发展,需要他们有一双智慧手去推动;新中国在核时代的安全,需要他们用高技术的导弹核武器去保卫。于是,这些新中国的军人,便勇敢地用自己那双“粗手”拿起了笔,开始了新的征程。

当时,由于缺少导弹教材、资料和装备器材,5个营只有3套装备,训练只好轮流进行。为了解决训练器材不足的问题,部队便积极动手,用萝卜黄泥和木头疙瘩制作各种教具模型,用麻绳充当电线。就这样,他们共制作了几十种上百件简易教具模型。

导弹操作员张元庆(后来为第二炮兵某研究所所长),由于文化基础比较差,在学习的开始阶段,学习十分吃力,常常在苏联教官的提问中,回答不得要领,被问得面红耳赤。苏联教官曾建议将其淘汰。张元庆为此急得直哭,跑到队领导那儿坚决要求留下来继续学习,并表示一定要把导弹技术学到手,队领导终于同意了他的请求。从那以后,张元庆以更大的决心和毅力投入学习之中。

他把测量规程作成一张张卡片,每天都把卡片装在口袋里,一有时间就背卡片。从早到晚以惊人的毅力刻苦读书,先后攻下了《高等数学》、《半导体电路》,写下了20多万字的训练笔记。在宿舍里的墙上,他也贴满了测控电路图,几乎每天晚上都要默画一张电路图。

工夫不负有心人,通过一段时间的刻苦学习,张元庆的学习成绩直线上升。在上级机关组织的联合考核比武中,张元庆在很短的时间内,默画出有3000多条线路和上万个接点的控制电路图,比苏联专家还快15分钟,张元庆因此被称为“活电路”。

由此可以使我们对我军战略导弹部队的先人们,在艰难困苦中的创业精神有一个初步的了解,使我们不能忘记今天我们强大的战略导弹部队是由他们创业而来的。

从1958年1月到1959年7月,炮兵教导大队共举办了三期训练班,培训了2500名学员,使他们初步掌握了P-2导弹的操作使用和维护保养技能。这些人后来就成为我军战略导弹部队领导干部和技术骨干。

1959年7月,炮兵教导大队在完成了培训任务后,便被撤销。就此,炮兵教导大队,在我军战略导弹部队发展史上留下了辉煌的一笔。

炮兵教导大队撤销后,炮兵将原教导大队一营的一个发射连及专业分队,扩编为人民最早的一个地地导弹营,营长为李苏,政治委员为张克俭。此时,我国在西北开始建设综合导弹试验基地。根据的命令,李苏和张克俭便率领着“亚洲第一导弹营”开赴大西北导弹试验基地,进行建设基地和导弹试验的任务。

天有不测风云。就在“亚洲第一导弹营”来到大西北导弹试验基地不久,赫鲁晓夫就变了卦,把派来的专家、教官及所有教材、技术资料全部撤走,使我国的导弹仿制及导弹部队的建设陷入严重的困境。一位苏军上校教官在临走时,冷冰冰地对李苏说:“没有苏联的援助,你们的导弹永远也上不了天!”

苏联人走了,但苏军上校的话却深深地刻在李苏的心底。这条身经百战的汉子,被苏联人的话深深激怒了,他把苏联人留下的唯一的一本《勤务指南》使劲摔在桌子上,大声说道:“去你姥姥的,老子非干出个样子来让你们看看!”

第二天,他把所有官兵的学习训练笔记本收集起来,组织文化程度比较高的12名干部,利用一间破旧的车库,首先开始编写我军第一部导弹教程。他要通过编写教材,首先解决部队的培训问题。

当时,国家正遭受三年自然灾害,导弹部队的官兵们在生活上同样遇到吃的困难。菜团子成为他们充饥的主食,由于腹中没有油水,大西北零下20多度的气温使他们感到特别寒冷。为了御寒,他们就把热水装在军用水壶里,用手抱着水壶取暖。后来成为战略导弹部队一名将军的边明元,他当时是一名舵机技师,寒冷的天气把他的手脚冻得像个馒头,脚肿得连鞋都脱不下来,血水和浓水常常把刻字的钢板染红,但他不喊一声苦,默默地用刻刀一个字一个字地刻着。就这样,经过三个月的紧张编写,30多个专业的教材终于放到官兵的桌子上,解决了教材的急需。

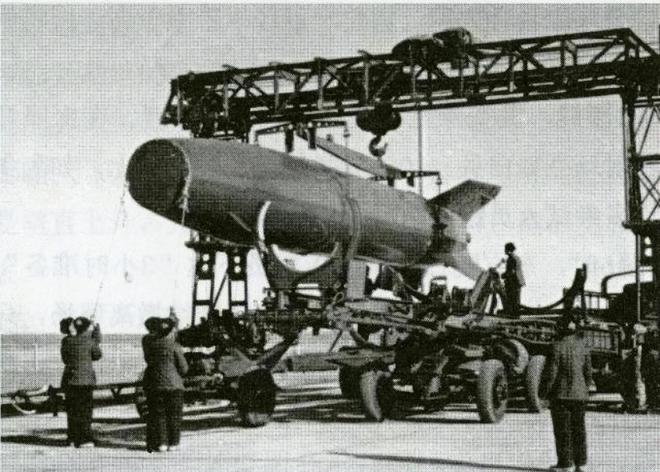

在导弹部队全体官兵的不懈努力下,使导弹部队的学习训练水平不断提高。1963年10月,李苏、张克俭所率领的802导弹营成功地发射了我国仿制的一枚地地近程导弹。这也是我战略导弹部队自组建以来第一次进行实弹发射训练,训练发射旗开得胜。李苏和他的战友们以成功的实际行动回答了苏军上校的断言。这说明我军自己培训出来的导弹部队,是一支特别能战斗的过硬队伍;这说明没有苏联的援助,中国军人照样能让导弹飞上蓝天!

我们说创业艰难,是因为创业之路充满荆棘,创业之路每向前推进一步,都必须用血水、汗水和泪水,甚至生命作代价。中国战略导弹部队的创业史也是如此,无数中华优秀儿女为之无私奉献出自己的青春、血汗甚至生命。

在李苏的802营一连一班,有位名叫赵藏库的战士,他长得魁梧壮实,为人憨厚。由于他个子大、力气大、饭量也大,所以战友们都叫他“赵三大”。赵藏库是导弹连的一号手,负责导弹的起竖任务。赵藏库随着部队来到大西北导弹试验基地后,由于国家遭受自然灾害,部队生活十分困难。原本一顿饭能吃10个大馒头的赵藏库,为了让别的战友多吃一点,他每顿饭只吃一个馒头,常常饿着肚子进行训练。就这样,由于长期不能吃饱,“赵三大”渐渐消瘦了下来,并患了严重的肝炎。然而,他对领导和战友隐瞒着病情,硬是坚持着正常的训练。

1963年的一天,部队进行一次实弹发射训练,赵藏库仍抱病来到发射场。当指挥员发出“一小时准备!”的指令时,赵藏库按照操作规程开始起竖导弹。当导弹缓缓升起到约45度的时候,肝部一阵剧烈的疼痛使赵藏库这位硬汉子不禁用双手紧紧捂住下腹部,豆大的汗珠顺着他的面颊向下流。导弹在半空中停止了。

正在地下指挥所指挥发射的李苏营长,见导弹突然停在空中,心里不由得紧张起来。他大声向赵藏库喊道:“一号手,怎么回事?!”

脸色苍白的赵藏库被营长这一声大喊,精神为之一震,他打起精神,屏住呼吸,又继续操作着导弹向发射台上起竖,终于把导弹平稳地立在发射台上。后来,赵藏库在战友的帮助下,撤离发射阵地,导弹射前准备继续进行。

最后,导弹在“点火!”的口令中直入云霄,发射成功了!战友们为发射的成功而激动得欢呼跳跃,赵藏库却昏死在发射阵地的一旁。当战友把赵藏库那紧扎的腰带解开后,发现他的肝区竟压着一块早被衣服磨得光滑发亮的T型铁板,衬衣上浸着被磨出的鲜血。李苏营长见此情景,含着泪水一把将赵藏库抱上一辆汽车,向奔去。

此消息很快传到,周恩来总理立刻指示要全力抢救这位战士。然而,赵藏库的肝癌已到晚期,无情的病魔不久就夺去了这位22岁年轻战士的生命。为了纪念这位英雄战士,赵藏库的骨灰被安放在北京八宝山革命公墓,成为全军第一位安葬在八宝山公墓的士兵烈士。后来,赵藏库的家人与部队和八宝山革命公墓协商,把他的骨灰迁回了家乡。

成功的背后离不开辛苦的付出和艰苦的奋斗,正是这些英雄战士们,成就了我们后来的强国之梦。英勇事迹永流传,英雄将永远被铭记!

Copyright © 2012-2023 bbin 版权所有 备案号:吉ICP备2021005409号