1.1 预测 2023 年全球半导体下滑 4.1%,存储芯片下滑首当其冲

WSTS 预测,2023 年半导体市场规模将同比减少 4.1%,降至 5566 亿美元。预计以中国为 中心的亚太地区作为全球最大半导体市场,将出现 7.5%的负增长,日美欧地区将维持正 增长,但增长幅度近乎持平,其中美国增长 0.8%,欧洲增长 0.4%,日本增长 0.4%。 预测存储芯片 2023 年下滑 17%,分立半导体、传感器、模拟芯片有望实现稳健增长。

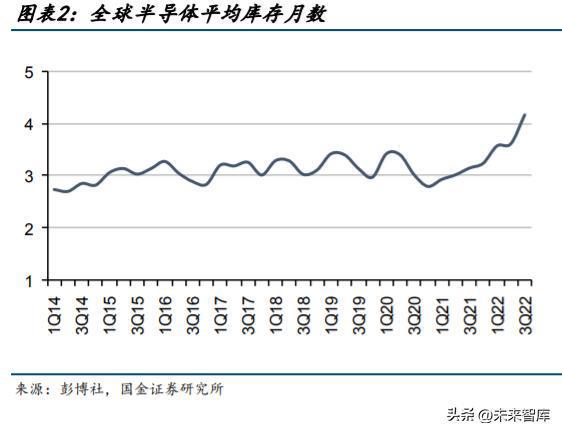

国内与国外库存均达到历史最高水位。我们看到 2022 年第三季度全球半导体平均月数上 升到 4.16 个月,国内半导体设计厂商的平均库存月数上升到 8.62 个月,都已超过常见的 4 个月库存水位线。国外内厂商的库存月数持续上升,终端库存处于历史高位,叠加消费 市场的需求持续萎靡,供需调整脚步渐近,半导体行业或将开启主动去库存的主旋律。

1.3 晶圆代工厂产能利用率下降,预测 2023 年资本开支下降 19%

分 8 寸和 12 寸厂看,2022 年第四季度 8 寸晶圆厂的主力台积电、联电、世界先进、力积 电和中芯国际的产能利用率预计分别下降到 97%/90%/73%/86%/90%,相较于第二季度下滑 3%/10%/25%/12%/6%。8 寸晶圆厂主要面向 90-180 纳米和 250 纳米以上产品,产品应用相 对单一,主流产品包括 PMIC、CIS、MCU、显示驱动芯片、分立器件等,8 寸厂相对 12 寸 产能利用率下滑更大。过去两年电源管理芯片和 MCU 缺货情况相当严重,随着 8 寸晶圆供 给趋于平衡,上述产品也出现砍单浪潮,大幅影响 8 寸厂产能利用率。2022 年第四季度 12 寸晶圆厂的主力台积电、三星、联电、合肥晶合、中芯国际的产能利用率预计分别下 降到 96%/90%/92%/70%/90%,相较于第二季度下滑 2%/7%/8%/25%/8%。12 寸晶圆厂覆盖 5/7/1X/22/28/4X/55/65/89/90 纳米,产品布局更多元,晶圆厂通过将产能分配到过去两 年不受重视的产品应用上,包括服务器、车用和工业控制 IC 等,来弥补消费类产品需求 的下滑。合肥晶合产品布局相对单一,主要以驱动 IC 和 CIS 主流产品,电源管理芯片刚 开始布局,驱动 IC 需求大幅度下滑叠加积极扩产,导致第四季度产能利用率下降较快。 而台积电、中芯国际和三星等晶圆厂在晶圆产业布局多年,通过产品组合转换弥补消费类 下行。

存储器行业:美光 2023 财年整体资本开支年减 30%,设备资本开支年减 50%;南亚科宣布 调降 2022 年资本开支达 22.5%,2023 年设备资本开支比 2022 年减 20%;旺宏宣布调降 2022 年资本开支达 24-29%;SK Hynix 宣布下调其明年资本开支达 50%。 晶圆代工:联电宣布调降 2022 资本开支近 16.7%;台积电调降 2022 资本开支,从 400-440 亿美元降到 360 亿美元,台积电已经减缓了 7 纳米产能的扩张。

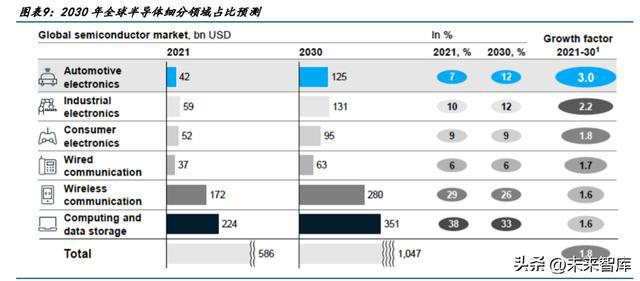

我们认为全球半导体这一波下行周期有望在 2023 年下半年触底向上,细分行业优质龙头公司迎来布局良机。 根据 Gartner 数据,2026 年全球半导体市场规模将达到 7827 亿美元,2021-2026 年 CAGR 5.6%,其中增速最快的领域为高性能运算,将从 5 亿美元增长到 101 亿美元,CAGR 160.6%, 其次是汽车电动化,CAGR 25.2%,ADAS 排第三,CAGR 22%。

由于 2022 年 Q4 全球晶圆厂稼动率下降明显,晶圆衬底出货面积将出现下滑,由于去库存 等因素的影响,2023 年上半年全球晶圆厂稼动率将降至最低点,晶圆衬底出货面积有望 在 2023 年 Q3 迎来向上拐点。

半导体行业与宏观经济密切相关,目前全球半导体在延续下行趋势,结合 2023 年下游需 求预测,库存等信息,我们研判全球半导体有望在 2023 年 Q3 迎来向上拐点。

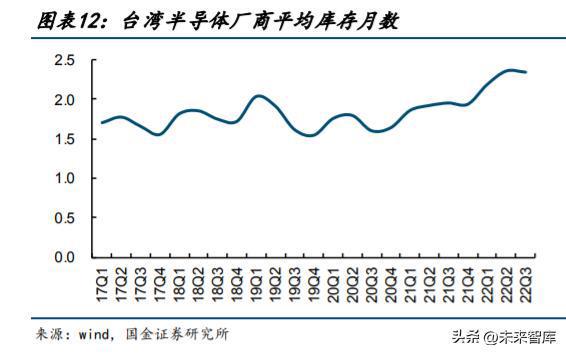

从库存水位看,当前台湾半导体公司库存月数在今年二季度达到历史高点后,三季度库存 环比小幅下滑 1 个点,同时,我们看到台湾电子暨光学产业 PMI 的客户存货从 2021 年 6 月的 45%开始逐步提升,今年年初以来急剧拉升由 2022.01 的 50%提升至 2022.08 达到历 史高点 63%,2022.09 开始下降,至 2022.11 降到 52%,但从历史经验看,库存水位上行 周期通常为 1-2 年(其中主动加库存 1-1.5 年,被动加库存周期为 0.5-1 年),我们认为 台湾半导体厂商在今年三季度开始进入主动去库存,库存水位有望快速下降,主动库存调 整周期在 1 年左右,之后进入被动去库存的景气上行期。

紧缺程度较高的车用 MCU 及模拟芯片交期在缩短。我们看到 8 位 MCU 中 NXP 的芯片交期由 紧缺放缓到 52 周,32 位 MCU 中 ST 和 NXP 的芯片交期由紧缺放缓到 40 周和 26-52 周,原 本全线紧缺的 MCU 芯片已经被打开了一个向下的口子。而模拟芯片中,原本紧缺的传感器、 定时、接口、开关稳压器、信号链等芯片也有部分产品的交期开始拐头向下,意味着产能 在弱应用和强需求之间发生了转换,在消费类产品需求疲弱的情况下,晶圆厂将原本用于 消费产品但能够满足车规级 MCU、模拟芯片生产工艺的产能进行转换。

经典的半导体周期表现为营收增速常领先库存月数 3-6 个月从底部开启下一轮上涨周期, 同时股价也同步领先库存月数开启上行周期。回顾上一轮半导体周期,智能手机相关半导 体公司的营收表现率先触底反弹,营收同比增速首先在 2018 年度到 2019 年初触底,紧接 着具备泛消费属性的电脑和图形处理器相关半导体公司的营收同比增速在 2019 年 3 月触 底,要晚于智能手机 3 个月。而应用场景更广泛,不单局限于消费类的存储、电力功率和 车用模拟相关半导体公司的触底时间要更晚于消费类公司,通常落后 6-12 个月。从周期 底部特征来看,我们看好在本轮周期中消费类产品率先触底反弹。

2023 年关注消费电子需求复苏,目前来看 2022 年消费电子出货量下跌已成定局,但我们 看好 2023 年需求回暖,消费电子全年出货量有望恢复正成长。智能手机为消费电子核心 产品,占比达到 50%以上。根据 IDC 的数据,2023 年全球手机出货量预计将达到 14.8 亿 台,同比增长 0.7%。我们看好智能手机的需求在 2023 年中改善,各类微创新正在给智能 手机产业链带来新的成长机遇,手机摄像头多摄化趋势确定,折叠屏手机新品频出。同时 5G 手机对 4G 手机的持续替代也将成为支撑智能手机销量的另一大主因,5G 手机在部分发 达与新兴国家如印度、东南亚国家、西欧国家的渗透率不足 20%,仍有较大提升空间。

根据 IDC 的数据,2020 年第一季度到 2021 年第一季度受益于新冠疫情带来的居家教学、 办公等需求,全球 PC 出货量同比和环比均加速增长,随后 2021 年第二季度增速开始掉头 向下,环比增速在 2022 年第一季度见底后开始反弹。随着行业步入去库存阶段,全球 PC 季度出货量环比正在逐季改善。

全球可穿戴设备季度出货量同比与环比改善。据 IDC 的数据,2022 年全年可穿戴设备的 出货量预计将持平于 5.355 亿台,而 2023 年由于新兴市场涌现的购买力量和发达市场的 存量产品迎来替换周期,可穿戴设备的需求有望在 2023 年恢复增长。手表类穿戴设备的 成长潜力在于产品定位与功能逐渐清晰,潜在的目标客户扩大,带动出货量开始加速成长。 可穿戴设备将慢慢聚焦健康/运动监测功能,在设备中开始加入各类心电、血氧、睡眠等 传感器,微创新驱动销量的成长。TWS 耳机的成长潜力在于全球范围内 10 亿量级的安卓 手机出货量与 2021 年仅 13%的配置率形成鲜明对比,保守假设安卓手机出货量维持 2021 年 11.24 亿台不变,配置率每提升 1%就会增加 1124 万台 TWS 耳机的出货,随着厂商逐渐 取消出厂附送耳机,我们看好 TWS 耳机的配置率仍有较大提升空间。

主线二:长期看好车用、服务器用及工业用芯片的主逻辑,关注由弱转强赛道切换的标 的

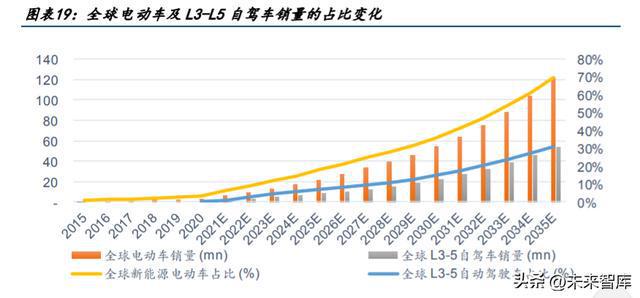

人驾到自驾,重点在成本及视觉/AI 芯片技术:很多产业专家说未来的自驾车就像装了 四个轮子的智能手机,以自驾技术的难度及半导体配置而言,我们不同意这说法,我们认 为自驾车像是装了四个轮子的智能 AI 服务器(如果透过远端控制软件来协作,自驾车队 更像装了四个轮子的智能集群系统),Gartner 在 2019 年四季度预测在 2023 年,全球有 近 74.6 万自驾车,而目前使用激光雷达来作为视觉功能的 SAE L4-L5 的自驾车成本要超 过 10 万美元,昂贵的激光雷达感测元件价格 5 万美元以上,所以很难普及到自用车,像 是特斯拉不使用激光雷达,但通过 3 颗前置摄像头(60,150,250 公尺视觉距离),1 颗后置摄像头(50 公尺视觉距离),4 颗前后侧边摄像头(80-100 公尺视觉距离),12 颗环绕车身的超音波感测器(感测距离 8 公尺),及一颗前置雷达(160 公尺视觉距离) 推出的 L3 等级 FSD 自驾驶解决方案,整体额外自驾功能成本应该不超过 2 万美元。我们 估计于 2035 年全球超过 30%的汽车销量将具备 L3-L5 的自动驾驶功能,未来 15 年的复合 增长率达到 30-35%。

我们认为汽油引擎车转马达电动车,接着是由人驾转 SAE 3-5 级自驾车的占比提升,加上 电动车及自驾车的技术演进(耗能降低,电池密度提升,电源转换系统重量降低,摄像头, 感测器,雷达,激光雷达数量提升,及人工智能芯片运算能力提升但要求耗能持续降低), 这些技术演进将逐步拉升每台电动车及自驾车的半导体价值,这两大驱动力对全球车用半 导体公司及产业未来二十年将产生重大影响, 我们先前估计全球车用半导体市场于 2020-2035 年复合成长率应有机会超过 20%(主要系增加 AI GPU, FPGA, ASIC,激光雷达,以太网络, MCU,模拟芯片,IGBT,碳化硅,电源管理芯片的价值及数量), 远超过全球 半导体市场在同时间的复合成长率的 7-9%, 约占全球半导体市场的份额将在 2035 年达到 30% (从 2021 年不到 10 个点), 每车半导体价值从 2020 年的 268 美元,暴增 10 倍到 2035 年的 2758 美元。

我们估计全球服务器厂商营收在 2022/2023 年有 5%/7%的增长,但全球服务器半导体市 场在 2022/2023 年却有 20%/25%的增长。这对 2022/2023 年半导体增长各有 4-6 个点 的贡献。每台服务器芯片价值在 2022 年有超过 12%的增长,主要系 AI 智能服务器比重的 提升对 AI GPU 需求也有提升,而 Intel 7 及 AMD 5nm 的 CPU 的芯片面积大增估计也对成 本及价格进一步提升,PCIE Gen 5 retimer, 及 DDR5, DDR5 内存接口芯片的采用,都对 每台服务器芯片有增量,增价效果。因为 Intel, AMD, Nvidia 在云端,边缘运算,企业, 政府,运营商端的技术迭代竞争加速,我们认为未来 10 年,全球服务器半导体增长将明 显高于服务器厂营收增长平均达 10-15 个点,全球服务器半导体市场于 2021-2035 年复合 成长率达 20%(4-5% CAGR 来自于全球服务器数量成长,2-3% CAGR 来自于每台服务器芯 片数目增长,12-14% CAGR 来自于芯片平均单价提升)。根据美国半导体设备龙头应用材 料的预估,从 2020 到 2025 年,全球每台服务器的半导体芯片价值将增加一倍到 5600 美 元,相当于 20%的 5 年复合增长率。

主线三:关注细分赛道机会。1)BMS 芯片国产替代从 0 到 1 突破;2)车用 MCU 国产化率 提升;3)存储止跌反弹;4)FPGA 在特种领域和民用市场快速发展。

电池管理芯片可分为电池计量芯片、电池保护芯片、充电管理芯片和模拟前端模组(AFE) 等。在消费电子、工业和汽车三大应用领域中,电池管理系统的芯片构成有所不同。消费 电子领域通常采用 SoC 方案,集成电池计量、电池保护和电池充电管理等模块;工业和 汽车中常使用分立方案,包含计算单元(如 MCU)、AFE(模拟前端芯片)、数字隔离芯 片、均衡模块等。根据 Mordor Intelligence 的数据显示,2021 年全球电池管理芯片市 场规模预计为 78 亿美元,2024 年预计将成长到 93 亿美元,21-24 年 CAGR 为 6%。

AFE 芯片是电池管理芯片中技术壁垒和价值量最高的芯片,车规 AFE 芯片国产化率极低, 国产替代空间广阔。电池管理系统中的 AFE 芯片,部分厂商又称为电池监控芯片或电池采 样芯片,一般由采集模块、均衡模块和通讯模块等组成。采集模块采集电池模拟信号,然 后经过 ADC 处理转换为相应的数字信号,通过通信模块中的各类接口将数据传输给 MCU, 同时均衡模块负责平衡电池组中不同电芯的容量。国际厂商以 ADI、TI、ST、NXP 和瑞萨 为主,其中 ADI 的产品线主要收购自凌力尔特和美信,瑞萨的产品主要来自收购的 Intersil,国内厂商方面尚未有完全 D 级车规产品问世。

随着全球新一代通信设备以及人工智能与自动驾驶技术等新兴市场领域需求的不断增长, 预计全球 FPGA 市场规模将从 2021 年的 68.6 亿美元增长至 2025 年的 125.8 亿美元,年均 复合增长率约为 16.4%。根据 Gartner 预测,军工、航天特种 FPGA 市场稳定增长,占 FPGA 市场整体份额维持在 15%左右,FPGA 在航空航天和军事领域的应用越来越多,包括 飞行控制、传感器接口和图像处理的无人机系统,军用雷达射频信号处理等。国内复旦微 电和紫光国微在特种 FPGA 领域已经陆续突破 2xnm 及 1xnm,下游国产化率持续提升。另 一方面 FPGA 下游最大应用领域为通信行业,占比超过 40%,国内民用 FPGA 龙头为紫光同 创(紫光国微持股 30%)和安路科技,在通信领域验证加速,持续快速增长。

美国对中国半导体企业的技术封锁再次加码,国产替代主线 日,美 国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。此次新规旨在对中国企 业获取高性能计算芯片、先进计算机、特定半导体制造设施与设备以及相关技术实施进一步限制。同时,将 31 家中国实体列入“未验证清单”,包括中国最大的存储芯片制造商 长江存储。2018 年以来美国对我国半导体产业链限制层层加码,从最开始的芯片端(华 为不能买芯片),到制造端(华为不能找代工、中芯国际先进制程发展受阻),到现在设 备、EDA 软件等上游(代工厂、存储厂买不到最先进设备,先进 EDA 软件受限)以及人才 的限制(阻止美国人协助发展国内半导体先进制程),沿产业链条逐步向上。当下产业发 展应重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等容易“卡脖子”的环节。

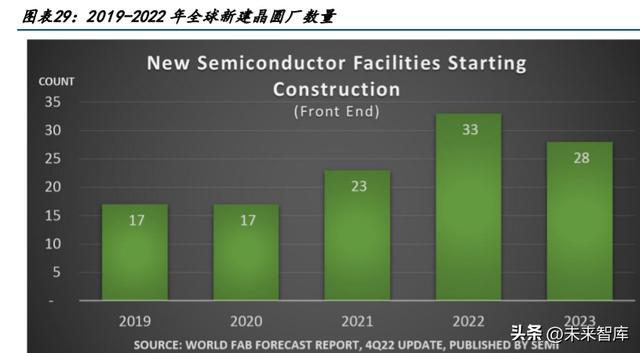

受消费电子疲软,智能手机去库存等影响,同时半导体制造用稀有气体价格、硅片价格上 涨,芯片制造成本增加。全球半导体制造行业短期均承压,产能稼动率下滑。根据台湾电 子时报,代工龙头台积电的产能稼动率明年上半年有可能下跌至 80%,大陆中芯国际今年 以来的稼动率也是在逐季度下降有望在明年年中触底。 SEMI 在预计全球半导体行业将在 2021 至 2023 年间开始建设的 84 座大规模芯片制造工厂 中 5000 多亿美元,其中包括汽车和高性能计算在内的细分市场将推动支出增长,预 计 2023 年将新增 28 家工厂。 各国政府陆续出来激励措施,在扩大产能和加强供应链方面具有重大影响。美国《芯片和 科学法案》推出,政府催生了新的芯片制造工厂和供应商支持生态系统。从 2021 到 明年,预计美洲将投建 18 座新工厂/产线。中国大陆新芯片制造工厂数量将超过所有其他 地区,计划有 20 座支持成熟工艺的工厂/产线。在《欧洲芯片法案》的推动下,欧洲/中 东地区对新半导体工厂的预计将达到该地区历史最高水平,在 2021 至 2023 年间,将 有 17 座 Fab 厂开工建设。中国台湾地区将开始建设 14 个新工厂/产线,而日本和东南亚 预计将在预测期内分别开始建设 6 个新工厂/产线。韩国预计将开始建设 3 个大型工厂/ 产线。

国内晶圆厂逆周期扩产,未来 5 年成熟制程产能大幅提升。中芯国际 22Q3 已将 22 年 50 亿美元的资本开支提升至 66 亿美元,同时中芯京城(规划产能 10 万片/制程 28nm 及以上/总 76 亿美金)+中芯临港(10 万片/28nm 及以上/总 88.7 亿美金)+中芯天津(10 万片/28~180nm /总 75 亿美金),未来 5-7 年总共有约 34 万片 12 英寸新产线的建设 项目,扩产节奏进入快速通道。目前中芯国际、华虹集团等国内主要晶圆厂在全球市占率 较低,国产替代背景下,国内晶圆厂加速扩产以满足国内市场需求,持续看好华虹半导体 和中芯国际。

全球半导体设备市场规模经历了 2019-2021 年超级景气周期后,行业增速放缓,SEMI 预 计 2022 年全球晶圆厂设备支出总额为 990 亿美元,同比增长 9%,在高位维持稳定。2022 年 1-9 月,全球半导体设备销售额为 799 亿美元,同比增长 6%,中国大陆半导体设备销 售额为 219 亿美元,同比增长 2%。根据 SEMI 数据,预计 2023 年全球半导体设备销售额 同比小幅下滑约 4%,其中半导体前道晶圆设备支出总额下降 16%至 820 亿美元。

国际前五的半导体设备公司销售额占全球设备市场规模超过 70%,根据海外龙头年报数 据,2021 年中国大陆在 AMAT、Lam Research、TEL、KLA 这 4 家龙头公司的下游客户分布 中均占比最高,其中 AMAT、Lam Research、KLA 均为美国公司。我们测算 2021 年国产设 备采购额在中国大陆设备需求的 10-15%,目前中国大陆的设备市场主要被国际公司垄断。 根据芯谋研究,从 2020 年中国晶圆厂设备采购占比来看,来自美国采购的设备占比超过 50%,日本 17%,荷兰 16%,中国 7%,其他 7%。国际前五的半导体设备公司销售额占全 球设备市场规模超过 70%。中国本土的半导体设备仍然占比较小,目前国内大概有将近 20 个半导体前道设备公司,随着国内晶圆厂的扩产以及国产设备技术迭代,未来国产设备发 展空间广阔。

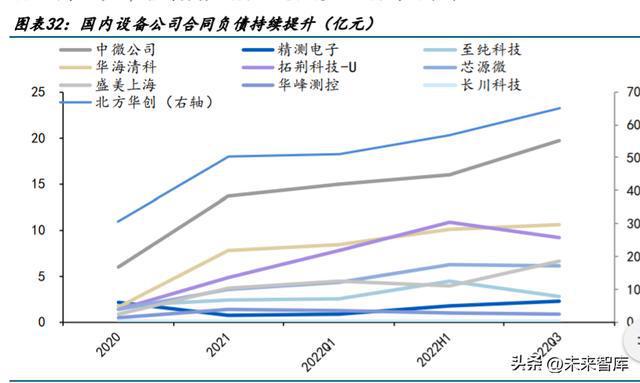

当前国产设备对 28nm 及以上制程的工艺覆盖率逐步提升,基本上实现了设备量产,并积 极推进 14nm 及以下制程的工艺研发。在中美博弈的大背景下,14nm 制程及存储产线工艺 中的部分关键制程也正处在加速验证的 0-1 阶段。同时各大半导体设备厂商基于产品上线 量产的契机,也在与客户密切开展工艺设备的合作研发、已有产品的迭代和细分新品类的 扩充。 不同细分领域的设备目前国产化率差异比较大,分设备类型来看,去胶、清洗、热处理、 刻蚀、CMP 化学机械抛光领域国产化率均可达到 20%以上,而薄膜沉积、过程控制、离子 注入、光刻机等国产化率较低。国产化率尚低的领域均为技术壁垒较高环节,目前拓荆科 技在 PECVD,北方华创在 PVD 领域,芯源微在涂胶显影和万业企业在离子注入等领域实 现突破迎来渗透率加速提升的阶段。 受益下游晶圆厂持续扩产及国产化率提升,国产设备厂商订单持续,有望保持相对高速增 长穿越周期。22Q3 末来看,北方华创合同负债 65 亿元,存货 116 亿元;中微公司合同负 债 20 亿元,存货 32 亿元,北方华创、中微公司以及华海清科的合同负债逐季增长,侧面 印证公司在手订单充沛。受不同公司、不同下游客户不同付款策略(是否有预收款、预收 款比例等)影响,合同负债仅能在一定程度上体现在手订单情况。

半导体材料是半导体产业链中细分领域最多的环节,全球整体市场空间(制造+封测)约 643 亿美元,前道制造材料 404 亿美元、后道封装材料 239 亿美元,占比分别约为 62.8% 和 37.2%。其中,中国半导体材料市场规模约 119 亿美元,占比全球材料市场比重约 18%。 受益于全球晶圆产能的增长和先进制程的发展,2016-2021 年全球半导体材料市场规模 CAGR 约 8.5%,稳健增长。

中美科技博弈加速半导体材料国产化进程,成熟制程迎来替代机遇。我国半导体材料在品 类丰富度和竞争力上处于劣势,在成熟制程领域,预计国产材料及设备能够得到更多的验 证资源和机会,国产替代周期有望缩短。大陆新建晶圆厂从 2020 年开始加速扩产,我们 测算 2022 年中国大陆内资晶圆厂产能增加至约 90 万片,23/24 年存量产能增速为 30%、 25%,随着存量产能的增长,国产半导体材料的黄金窗口期还将持续 2~3 年,是上游材料 供应商进行国产替代的最佳时间。 目前本土厂商在部分半导体材料细分领域已经取得了较好的突破,本土高端半导体材料尚 处于起步阶段,国产替代仍有较大空间。12 英寸硅片、ArF 光刻胶等半导体材料对产品的 性能要求更为严苛、技术要求更高, 本土厂商正在突破这些高端产品的技术和市场壁垒。 在 12 英寸硅片领域,本土厂商沪硅产业、立昂微正处于产能快速提升阶段;彤程新材、 华懋科技、南大光电等厂商在 ArF 光刻胶领域稳步推进产品研发,2023 年有望开始放量; 江化微、格林达、上海新阳的湿电子化学品已成功导入多家 12 英寸半导体晶圆厂,高端 产品营收占比逐年提升。中低端产品有望实现 1-N 的拓展,进一步扩大产能、提高市占率, 高端产品实现 0-1 的突破,加速取得产品研发、客户导入进展。

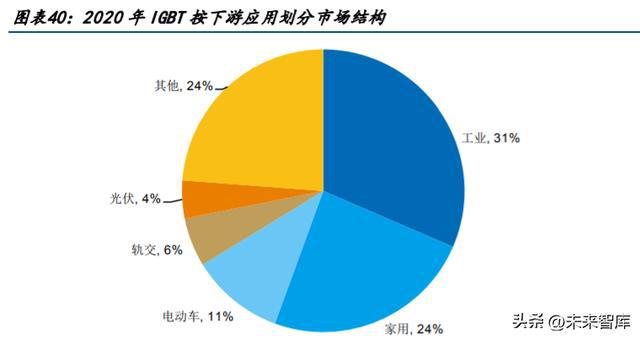

2021 年全球 IGBT 市场规模达 84 亿美元,2016~2021 年 CAGR 达 16%。中国市场约占全球 市场的 40%。从产品类型来看,IGBT 可分为单管、IPM、模块,2021 年单管、IPM、模块 市场规模占比为 26%、24%、50%。 IGBT 单管主要应用于小功率家用电器、分部式光伏逆变器、小功率变频器,制造工艺为 环氧注塑工艺。2021 年市场规模达 22 亿美元,2016~2021 年 CAGR 达 19%。 IPM 模块应用于白色家电中的变频空调、变频洗衣机,制造工艺为环氧注塑工艺。2021 年市场规模达 20 亿美元,2016~2021 年 CAGR 达 11%。 IGBT 模块应用于大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域,制造工艺为灌 胶工艺。2021 年市场规模达 42 亿美元,2016~2021 年 CAGR 达 17%。

从电压等级来划分,600V 以下的低压 IGBT 主要应用于消费电子领域,600V~1200V 的中压 IGBT 主要应用于新能源车、光伏、家电、工业(电焊机、UPS)领域,1700V 以上的超高 压 IGBT 主要应用于轨交、风电、智能电网领域。 从下游应用来划分,根据 Yole 数据,2020 年工业、家用、电动车、轨交、光伏、其他行 业市场规模占比为 31%、24%、11%、6%、4%。

从全球 IGBT 竞争格局来看,行业较为集中,根据 Yole,2020 年行业 CR3 达 50%,英飞凌 是行业绝对龙头、市占率达 27%。分产品类型来看: IGBT 单管主要应用于小功率家用电器、分部式光伏逆变器、小功率变频器,制造工艺为 环氧注塑工艺。2021 年行业 CR3 达 53%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率超 29%,国内士 兰微市占率达 2.6%、位居第十名。 IPM 模块应用于白色家电中的变频空调、变频洗衣机,制造工艺为环氧注塑工艺。2021 年行业 CR3 达 57%,三菱是行业绝对龙头、市占率达 30%,国内士兰微市占率达 1.6%、位 居第九名,华微电子市占率为 2.2%、位居第八名。 IGBT 模块应用于大功率变频器、电焊机、新能源车、集中式光伏等领域,制造工艺为灌 胶工艺。2021 年行业 CR3 达 57%,英飞凌是行业绝对龙头、市占率达 33%,国内斯达半导 市占率达 3%、位居第六名。

行业国产化率较低,2019 年仅 12%。根据 Yole,从产量来看,2015 年国内自给率为 10%、 2019 年国内自给率仅 12%,行业自给率缓慢提升。考虑海外产品规格更高、预计从市场规 模口径来看国产化率更低。

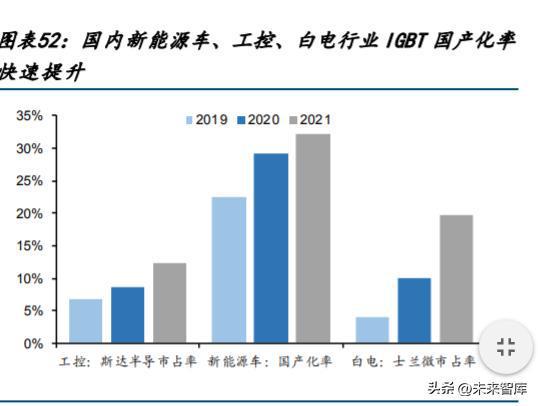

分行业来看:新能源车国产率较高,光伏国产化率接近于 0。1)新能源车:得益于近年 来中国新能源车市场蓬勃发展,带动国内 IGBT 厂商快速成长,新能源车国产化率相较较 高,2022 年 H1 年比亚迪、斯达、时代电气市占率达 20%、17%、11%,国产化率将近过半。 2)光伏&储能:2020 年国内该领域国产化率接近为 0。根据固德威 2021 年年报,“IGBT 元器件国内生产商较少,与进口部件相比,产品稳定性、技术指标存在一定差异。目前, 国产 IGBT 元器件、IC 半导体的性能稳定性及相关技术指标未能完全满足公司产品的技术 要求,预计短期内不能完全实现进口替代。”3)工业:斯达半导是国内工控 IGBT 龙头, 2019、2020 年斯达工控和电源行业收入达 6、7 亿元,对应市占率约为 7%、9%,工控行业 国产化率较低。 缺货涨价潮助力国产替代加速,2022 年行业国产化率有望达 38%。2020 年以来,需求端 得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT 供需失衡, 海外大厂交期持续上升,价格持续上升。

得益于缺货涨价潮,IGBT 行业国产化率快速提升。1)2021 年英飞凌功率半导体业务收入 同增 20%,国内上市公司斯达半导体 IGBT 收入同增 75%,士兰微 IGBT 业务收入实现翻倍 增长,比亚迪半导功率半导体收入同增 152%,中车时代功率半导体收入同增 33%,新洁能 IGBT 收入同增 529%。2)我们估算 2020、2021 年国内上市公司 IGBT 收入达 31、57 亿元, 同增 59%、88%,国产化率达为 17%、25%,提升 5pct、8pct。

分行业来看:新能源车、新能源发电、工控、白电领域国产化率快速攀升。1)新能源车: 2021 年比亚迪半导、斯达半导、时代电气车载 IGBT 收入约为 13、5、2 亿元,同比均实 现翻倍增长,国产化率超 30%。2)工业:斯达半导是国内工控 IGBT 龙头,士兰微、华润 微、宏微科技等企业亦有出货。2021 年斯达半导工控和电源 IGBT 收入约为 11 亿元、同 增 51%、市占率约为 12%,国产化率进一步提升。3)白电:士兰微是国内 IPM 龙头,新洁 能、扬杰科技等企业亦有出货。2021 年士兰微 IPM 收入达 8.6 亿元,白电领域 IPM 模块 出货量超 3800 万颗,同比实现翻倍增长,出货量市占率达 20%,国产化率快速攀升。4) 2021 年斯达半导、时代电气、扬杰科技、新洁能光伏 IGBT 收入均为几千万,且处于快速 放量阶段。

回顾 2022 年,供需失衡贯穿全年。1)8 月英飞凌公告财年三季报,公司积压订单达 420 亿欧元(2021 年公司收入为 111 亿欧元,预计 2022 年收入为 140 亿欧元),且 80%需求 集中于 12 个月交付,2 月英飞凌向经销商向经销商发布通知函、表示 2022 年供需失衡贯 穿全年,或酝酿新一轮产品提价。2)5 月安森美内部人士称 2022 年、2023 年车用 IGBT 订单已满且不再接单。3)1 月逆变器龙头企业锦浪科技预计 2022 年四季度前芯片供给难 有大改善。4)海外厂商扩产普遍谨慎,主要的增量贡献是英飞凌 16 亿欧元在奥地利 菲拉赫 12 寸产能,于 2021 年 8 月投产,预计通过 4~5 年产能爬坡后贡献增量收入 20 亿 欧元,增量有限。

供不应求的背景下,国产化率进程取决于产能释放速度,2022 年国产化率有望达 37%。 从国内 IDM 模式的龙头 IGBT 产能规划来看,比亚迪半导、中车时代 2022 年 8 寸晶圆产能 均实现翻倍增长,从国内 Fab 厂(华虹半导、中芯绍兴、先进积塔)IGBT 产能规划来看 亦能实现 60%以上成长,从产能数据来看,我们估算 2022 年国内产能同增 90%+,我们估 算 2022 年国内上市公司 IGBT 收入有望实现翻倍增长,国产率达 37%。

碳化硅具有低导通损耗、低开关损耗,应用于 800V 高压平台的电动汽车,可以充分体现 快充、节能的优势。 在电动汽车主驱逆变器中,由于 SiC MOSFET 器件的单极性特性以及较低的开关损耗,从 而能够为主机厂节省电池成本;在光伏领域,SiC MOSFET 器件在轻载情况下的高效率使 得发电成本降低;在车载电源领域,SiC MOSFET 的高频化特性使得整机尺寸、重量降低 的同时,还可以节省电容、电感等无源储能器件的成本;在燃料电池空气压缩机应用领域, SiC MOSFET 器件的高开关频率使得压缩机的超高速化成为可能,进而能够提高压缩机效 率,降低尺寸和冷却需求,从而实现系统层级降本。

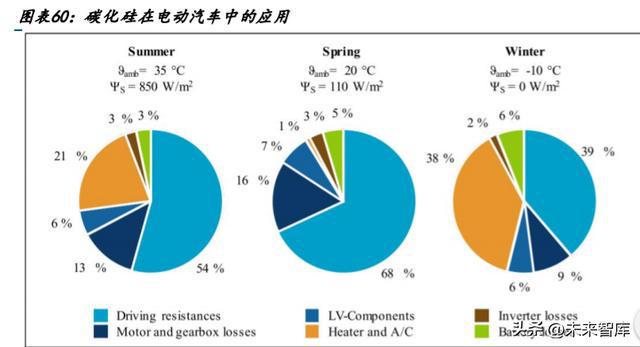

小鹏的 800V 车型 G9 除了主驱、OBC 采用碳化硅之外,在空调压缩机上也率先采用了 SiC MOSFET,有望形成电动汽车空调压缩机采用 SiC MOSFET 趋势。 在夏季和冬季,电动汽车的续航里程衰减严重。根据德国 IAV 研究数据表明,空调系统的 能耗在一辆中型的电动汽车中在夏季能耗占比高达 21%(WLTP 工况)。 而在冬季,此项数据会飙升至 38%,主要原因还是目前主流电动汽车还普遍采用 PTC 进行 风暖或水暖的加热方式,能效较低。

根据针对400V以及800V电压平台的电动空调压缩机控制器在同样的运行工况(同样电压、 电流、功率因数、调制因数以及开关频率等)的量化评估情况: 1)针对 400V 电压平台,在轻载情况下,SiC MOSFET 方案在开关损耗以及开通损耗均有 明显优势,整体损耗仅为传统 IGBT 方案的 17%~29%;重载情况下主要表现为开关损耗优 势明显,整体损耗为传统 IGBT 方案的 40%左右。 2)针对 800V 电压平台,因 1200V IGBT 器件以及反并联二极管开关损耗特性较差,SiC MOSFET 方案的优势更为明显。轻载情况下整体损耗仅为传统 IGBT IPM 方案的 11%~17%, 而在重载工况下则变为 23%~27%左右。

虽然碳化硅成本还比较贵,但是 SiC MOSFET 有在诸多行业中的顺利推广应用,其背后驱 动力也基本都是广义上的成本,即采用此类型器件之后,在系统层面带来的经济效益会超 出增加的采购成本,碳化硅正在多个行业推广应用。 Yole 预计碳化硅功率器件器件市场规模将由 2021 年 10.9 亿美元增长至 2027 年 62.97 亿 美元,复合增长率达 34%。

全球化硅衬底市场集中度较高,2020 年 CR3 占比高达 85%,规模最大的 Wolfspeed,2020 年市占率 50%,其次是罗姆及 II-VI,合计占比 35%。 全球最大的碳化硅器件为意法半导体,是特斯拉车载碳化硅器件的主要供应商,2021 年 市占率达到 40%,其次是英飞凌,市占率 22%。

随着全球 800V 车型的逐渐增多,碳化硅将迎来需求爆发,近期,全球大厂纷纷表示接到 碳化硅大单,如英飞凌宣布获得 222 亿元碳化硅设计定点,法雷奥宣布获得 285 亿元碳化 硅电驱订单,采埃孚推出全新 SiC 电驱系统,获得订单金额高达 250 亿欧元等。

(本文仅供参考,不代表我们的任何建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

Copyright © 2012-2023 bbin 版权所有 备案号:吉ICP备2021005409号