上市不足9个月的炬光科技(688167)在公告中表示: 为了获得泛半导体制程领域的系统集成能力、工艺开发能力,以及对于先进泛半导体设备市场的理解和优质客户资源的积累,拟3.5亿元现金收购韩国公司(COWIN DST CO., LTD.)100%股权。

面对此次跨境收购,棒棒糖的感慨是:70后所扮演的“产业新势力”,选择在“自己最好的时候”实施突破。

我们第一次注意到炬光科技,其实是在2017年,新三板上的西安小公司,居然收购了德国老牌光学公司——LIMO GmbH。

炬光科技2016年启动此事时,利润还不到2000万元,全年营收只有1.2亿元,而德国多特蒙德的LIMO则成立于1992年,且掌握了线光斑整形、光束转换、光场匀化、晶圆级同步结构化激光光学制造等多项核心技术。

但刘兴胜在2017年1月,成功募资2.255亿元,实现了对德国LIMO的控制。在国海证券的研报中有一个说法:此役让炬光科技实现了从“产生光子”向“调控光子”的关键拓展。

人生第一次往往有某种预兆,与今日收购韩国COWIN相类似的是,刘兴胜选择并购目标的关键权重明显指向——核心技术。

但与德国经验不同的是,炬光科技再也不是那个不起眼的小公司了。公开信息显示,炬光科技目前市值120亿,2021年底手持现金17亿元。在刚刚披露的2022年半年报中,上市公司录得营收2.6亿元,归母净利润6900万元,较去年同期分别增长21%及107%,这显然是“质量大于数量”的模样。

这样的底气支撑了此次大手笔投入,原因则是炬光科技寄望继续延伸自己的光学赛道。这就需要我们看看韩国COWIN的成色。

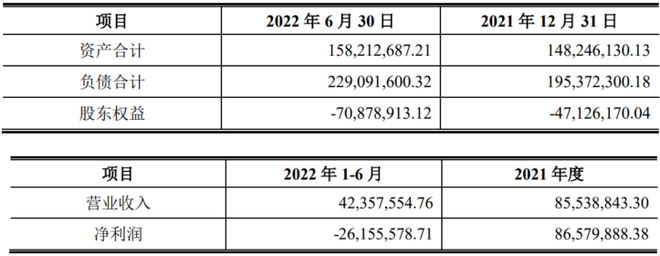

如上图所示,COWIN目前还是亏损状态,2021年度的盈利也是因为资产出售。但打动炬光科技采购收益法评估的理由也很充分:COWIN是目前全球少数几家掌握全部 LCD/OLED 激光修复技术的设备公司之一,在泛半导体行业技术积累超过17年,授权专利已达56项。具体细节在公告中也有陈述:

例如Display Repair设备包括了平板显示全制造过程中的修复设备,是平板显示行业 LGD、AUO 等龙头企业的供应商;

例如在全球首家成功交付G8 Halftone光罩修复设备,目前产品已覆盖 Photronics、DNP、Newway 等全球主流掩模版企业,大量应用在平板显示等泛半导体领域;

例如最新研发的光学检测设备属于泛半导体检测领域设备,不但实现首家彩色图像检测,还具备误差率更低、处理速度更快的优势,其样机已通过了韩国客户测试。

虽然棒棒糖起初以为炬光科技是“准备”进入“泛半导体”领域,在此前深耕“光子上游”、切入“光子中游”的基础上,以收购的方式补齐修复与检测这种“光子下游”。但事实上,在2022年上半年,炬光科技的泛半导体制程业务已经成长了59%,此次收购完全可以视为一个“协同升级”。

因此炬光科技在公告中对野心做的准确表达是:“完成在泛半导体制程领域,从核心元器件和原材料,到应用模块、模组和子系统,再到特定应用系统、整体解决方案的全面布局。”

我们对科创板的寄望是在卡脖子项目上,这些“理工男”能够打赢进口替代。但做科技类公司哪能靠一人个,因此我们第二次关注到刘兴胜是2022年4月,他们拿出了上市后的第一次激励方案:

整体激励人数591人,占公司员工总数的80.63%,如果剔除100多名海外员工,已接近“境内BBIN bbin全员持股”!

这是我们第一次认真审视炬光科技,发现刘兴胜从陕北绥德农村一路考到西安(陕西师范大学)、北京(北大)、美国(弗吉尼亚理工),2007年以恩耐光子公司工艺工程技术总监的身份回国创业后,时常坚持自省之语:“炬光科技不是高大上,是社会底层构成的!”老实说,这种态度所折射的“平常心与奋斗欲”,是我们关注的根本。

但事实上,从做生意的角度讲,1973年生人的刘兴胜,始终打的是技术牌,而且在“长期赛道”与“短期利益”中,取得了难得的平衡。毕竟,这是“理想主义技术男”与“性感塑造市值”的重大分歧。

从成立10多年来的主业结构,以及数次收购,从德国到韩国,其实都没有偏离这一赛道。而省政府也鼓励这一初心,在23条重点产业链上,炬光就成为光子产业链的链主企业。

汽车应用、泛半导体制程、医疗健康是炬光目前的重点。9月8日炬光科技发布者关系活动记录表,显示9月5日接受了299家机构单位调研,这其中的一问一答就证明了“对者利益的兼顾”。

问:汽车应用方面,公司最近对激光雷达募投项目做了调整,将激光大灯、DMS、AR-HUD等也纳入了未来的投产计划,请问公司新项目的量产节奏是怎样的?

答:公司目前战略布局还是以汽车应用激光雷达为主,这是“短期内收入增加的主战场”。激光大灯等尤其是DMS及AR-HUD还处于布局和起步期。新项目的启动需要时间,因此近1-2年内可能不会有SOP,会以研发收入为主,在3-5年可能会有比较显著的收益。

这种回复者都是喜欢的。毕竟,自动驾驶概念下的“激光雷达”已经火出天际了。面对这种“平衡感”,我们就不难理解炬光科技为什么要实施韩国项目的并购,因为在全球化拐点之下,他们看到了“长期短期的结合点”,那就是“进口替代”。

例如:并购之后有望加速半导体激光退火系统打破国外垄断并实现“进口淘汰”。

这种效应下,决定了炬光科技最终也可能要与别人“在山顶上相遇”,因为这种对顶级技术的追逐,已经在其市场分布上有强烈表现。

2017年至2020年,炬光科技的“海外收入”都超过“本土收入”,只是在2021年因疫情原因,4.7亿元的全年营收中,中国市场(2.6亿元)首度超过海外(2亿元)。

我们不想说什么“发达国家粉碎家”这种话,我们只是坚信:向科技顶端的向发的中国公司,在实现进口替代的同时,一定会赢得更多的海外客户。

前几天,山东“新旧动能转换综合试验区”获得重磅加持吸引了很多陕西学界的目光,实际上在我们看来,新旧动能转换在陕西同样已经破局,最具代表性的就是我们一直提倡的“产业新势力”。

这种新势力最简单的描述,就是陕西民营企业家群体发生了变化:“新人”用“新技术”干了“新事”。

2017年7月,我们刊文重点是说没有出现“明日之星”。在那一年,隆基绿能的市值只有655亿。

2021年12月,我们刊文,开始第一次系统地梳理“70后企业家”所展现的科技驱动。

2022年3月,我们刊文一幅照片彻底确认了我们的观点,一群“理工男”已经刷起的“产业新风”。

在斯瑞新材(688102)的上市仪式上,除唐兴资本宫蒲玲女士之外,从左至右分别站立着刘兴胜(炬光科技)、寇晓康(蓝晓科技)、折生阳(华秦科技)、王文斌(斯瑞新材)、胡立人(康拓医疗)、王亚龙(莱特光电)、薛蕾(铂力特)。

图中人基本是“70前后”生人,毕业院校中交大占了1席,西工大占了4席,硕博占比也超过了50%。

如果以9月9日市值计,上述7家公司的总市值已达1000亿元!面对这种财富效应,不能想象的是,“科技新贵”将深刻改变“理工学弟”对未来的想象。

改革开放迎面碰上的就是供给不足,别管质量好不好,先搞出来,只要有就能卖掉。“票证记忆”催生了“消费热潮”,这种完全由“资源要素”推动的模式,注定了“技术要素”占比不大。

现在不行了,供给侧改革的反面就是普通消费品已然过剩,40年的全球化遇到拐点,中国也进入了向“科技树”顶部的攀爬阶段,这个时候“技术要素”就成了创业者能否生存与发展的大器。

因此,我们不必苛责老一代创业者,也不必褒奖新一代创业者,站在更大的历史观上可以说:一切都是必然。

但我们仍然要对炬光科技的韩国并购给以正向关注,陕西新一代民营企业仍然在拥抱全球化,仍然不忘科技初心,我们仍然坚持判断:“产业新势力”将深刻的改变陕西。

Copyright © 2012-2023 bbin 版权所有 备案号:吉ICP备2021005409号